章怀太子李贤墓壁画:马球图

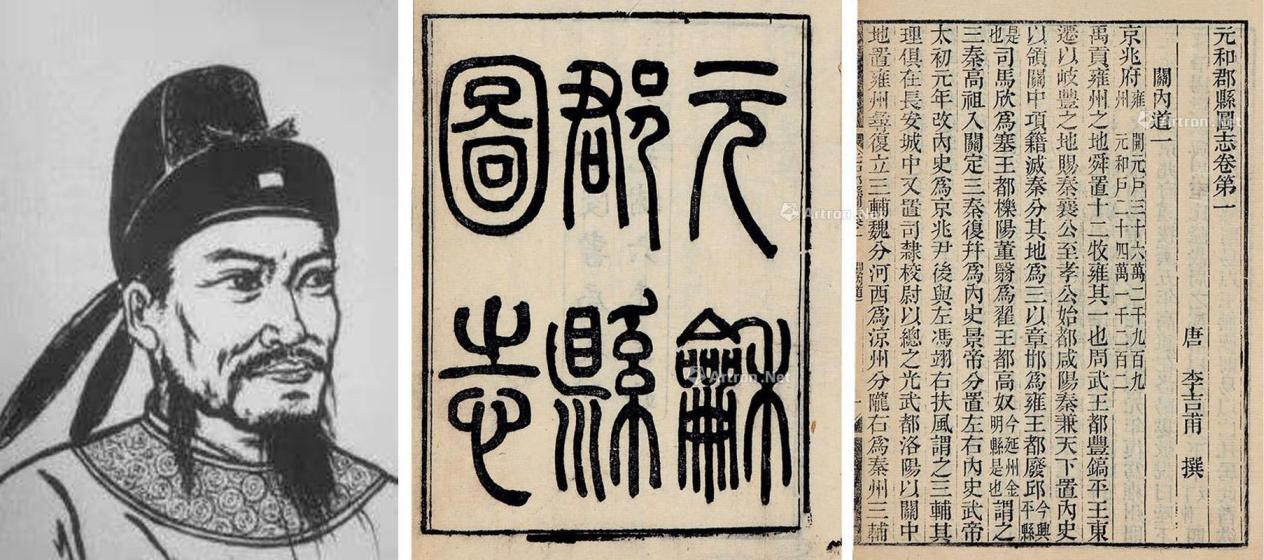

唐代著名地理学家李吉甫

富平,古县名。治今宁夏吴忠市西南,

东汉时为北地郡治所。

——《辞海》2020年第七版

灵州,顺帝永建四年(129年)归旧土。

其城赫连勃勃所置果园,今桃李千馀株,郁然犹在。

後魏太武帝平赫连昌,置薄骨律镇,後改置灵州,

以州在河渚之中,随水上下,未尝陷没,故号‘灵州’。

——唐李吉甫《元和郡县图志》

《后汉书》“灵州注”不能证明汉灵州在甘肃环县

——徒劳无功的“寻找”(四)

【说明】:本文发表于《宁夏史志》,2022年第4期。

中国社会科学院古代史研究所李花子研究员在一篇论文中,评论“汉灵州环县说”作者的观点之“所以出错,一方面只选取了对自己有用的东西,而撇开了其他,史料运用产生偏颇;另一方面被史料中的错误信息所引导”。梁启超曾说:“史料为史之组织细胞,史料不具或不确,则无复史之可言。”

一、指鹿为马 未懂史料:

“汉灵州环县说”作者,在其《寻找失落的汉代灵州县》一文中说:“汉代的灵州县究竟在哪里?宋代以来的志书讲到,汉代灵州县就是隋唐灵州(今宁夏回族自治区灵武市)。这个说法沿袭千年,已经成为定论。”“汉灵州环县说”作者认为宋代以来的志书作者“搞错了”:“宋代志书把汉代灵州县与隋唐灵州联系起来,依据是什么呢?翻阅史籍,可以注意到唐代志书《括地志》的一条记载,‘(灵州)在河渚之中,随水上下,未尝陷没,故号曰灵州’。这话看起来太熟悉。因为唐人颜师古在给《汉书·地理志》北地郡灵州县作注时称:‘水中可居者曰州。此地在河之州,随水高下,未尝沦没,故号灵州。’这两段话完全一样。隋唐灵州与汉代灵州县得名方式一致,当然就是一个地方”,“《括地志》用这段话解释隋唐灵州得名,可谓风马牛不相及。而且在其他唐代志书追溯灵州沿革时,也没提到跟汉代灵州县有啥关系。《元和郡县志》描述灵州沿革为‘汉时为富平县之地’,明确讲隋唐灵州在汉代属于北地郡富平县,没提到灵州县。”

笔者分析“汉灵州环县说”上面的论述:

第一、“汉灵州环县说”作者评判“宋代以来的志书讲到,汉代灵州县就是隋唐灵州”的“定论”是“搞错了”。但是,并未举出一部宋代志书事例,却评判“唐代志书《括地志》”记载是“风马牛不相及”。岂不是指鹿为马?

《括地志》关于灵州得名记载,“(灵州)在河渚之中,随水上下,未尝陷没,故号曰灵州’。”说明唐太宗之子唐人李泰主编《括地志》,同意唐人颜师古注《汉书》关于汉代灵州得名的结论,指出:隋唐灵州就在汉代灵州故址,同在一地。

第二、“汉灵州环县说”作者说,“《元和郡县志》描述灵州沿革为‘汉时为富平县之地’,明确讲隋唐灵州在汉代属于北地郡富平县,没提到灵州县。”该作者在另一篇论文中又说“《元和郡县志》载录灵州沿革”,“明确提到北魏灵州在汉代为富平县地,而非灵州县地”。李吉甫说,“灵州”,“汉时为富平县之地”,意思就是西汉时置灵州县是在富平县之地。怎么叫“没提到灵州县”、“非灵州县地”?

李吉甫的《元和郡县志》是中国第一部地理学专著,《元和郡县图志》保存了大量丰富的历史资料,被誉为开我国总地志的先河。《元和郡县志》记载“灵州”历史沿革全文是:

“灵州,灵武。灵武节度使”,“《禹贡》雍州之域。春秋及战国属秦,秦并天下为北地郡。汉时为富平县之地。後汉安帝永初五年,西羌大扰,诏令郡人移理池阳,顺帝永建四年归旧土。其城赫连勃勃所置果园,今桃李千馀株,郁然犹在。後魏太武帝平赫连昌,置薄骨律镇,後改置灵州,以州在河渚之中,随水上下,未尝陷没,故号‘灵州’。周置总管府,隋大业元年罢府为灵州,三年又改为灵武郡。武德元年又改为灵州,仍置总管,七年改为都督府。开元二十一年,於边境置节度使,以遏四夷,灵州常为朔方节度使理所。”

非常清楚,李吉甫的《元和郡县志》记载灵州的历史沿革,是按照历史时期顺序记述:灵州,《禹贡》时期属于雍州;春秋战国时期属于秦国;秦朝时期属于北地郡;然后,是“汉时为富平县之地”,再是后汉、赫连夏、后魏、后周、隋、再到唐。李吉甫是唐代人,“汉时为富平县之地”,自然是说,灵州在西汉设置灵州县时期,为富平县之地。“汉灵州环县说”作者,只“选取”其中自认为是对自己有利的一句话“汉时为富平县之地”,说什么“没提到灵州县。”请问,李吉甫介绍的是灵州的历史沿革,包括《禹贡》时期,春秋战国时期,秦朝时期,西汉时期由富平县地置灵州县,东汉时期,赫连夏时期,北魏时期,后周时期、隋朝时期,再到唐朝。都说的灵州的历史沿革,“汉时为富平县地”,就说的是,灵州县在西汉设置时是在富平县之地设置的。怎么能说成是“没提到灵州县”?“而非灵州县地?”真让人啼笑皆非,该作者应该是根本没有读懂《元和郡县图志》,正如李花子研究员评论该作者,“只选取了”自以为是“对自己有用的东西,而撇开了其他,史料运用产生偏颇”。

二、后汉书注 李贤注考

“汉灵州环县说”作者又说,“汉代灵州县究竟在哪里?其实,唐人自有说法。唐高宗太子李贤在给《后汉书》灵州县作注时称,汉代灵州县在唐代庆州马领县西北。”还说,“唐朝人这个说法非常明确,比宋代以后的说法应该更可信。”似乎找到了一条证据?笔者认为,该条所谓“李贤在给《后汉书》灵州县作注”,需要分析。

1、《后汉书》多人注“有许多错误、冗杂和疏漏的地方”:

中华书局编辑部1965年版《后汉书》的《出版说明》中指出:“唐高宗的儿子李贤和张大安、刘纳等,于上元二年(公元六七五)开始为范书作注,前后历时六年。李贤等人的注,侧重字句的诠释。由于参加作注的人较多,又没有仔细校订,所以,有许多错误、冗杂和疏漏的地方。”

据此,一方面,作注的人较多,李贤召集了张大安、刘讷言、格希玄、许叔牙、成玄一、史藏诸、周宝宁等一批学者。李贤是太子,是主持注释《后汉书》,他本人不一定也不需要亲自作注,应该只是挂名的“《后汉书注》召集人”,这条“灵州”注,未必就是李贤所注。另一方面,本词条注或也在《出版说明》中指出的“许多错误”之列。所以,关于灵州注在马岭北,不能作为确证。

2、《后汉书》“灵州”条注与《后汉书》本书有矛盾:

《后汉书·安帝纪》灵州条注,原文是:元初三年(116)五月:“癸酉,度辽将军邓遵率南匈奴击先零羌于灵州,破之。(一)”;注为:“(一)灵州,县名,属北地郡,故城在今庆州马岭县西北。”

但是,笔者发现,《后汉书·西羌传》同一时间东汉将领在北地郡平羌事件记载:元初四年(117年),“冬,任尚将诸郡兵与马贤并进北地击狼莫,贤先至安定青石岸,狼莫逆击,败之。会尚兵到高平,因合势俱进。狼莫等引退,乃转营迫之。至北地,相持六十余日,战于富平上河,大破之”。

《后汉书·西羌传》记载的安定青石岸,是青石原、青石岭,在今甘肃省泾川县西北;高平:为汉代安定郡郡治,即今宁夏固原市;富平上河:《水经注》称今青铜峡为上河峡“河水北过北地富平县西,河侧有两山相对,水出其间,即上河峡也。世谓之为青山峡”,富平上河就是上河,即今宁夏吴忠市青铜峡黄河段,古代称为上河,富平上河。

因此,《后汉书·西羌传》记载说明,东汉军队追杀狼莫“进北地”,从今甘肃泾川,进入今宁夏固原市,再北上,战于宁夏汉富平县的黄河边,大败狼莫。

富平县在何地呢?《魏书·刁雍传》记载“富平西南三十里有艾山。南北二十六里,东西四十五里。遭凿以通河,似禹旧迹。”艾山是今宁夏吴忠市牛首山与青山的统称,据此,专家考证,富平县在今宁夏吴忠市西南。因此,2020年最新版第七版《辞海》肯定富平县在今宁夏吴忠市西南:“富平,古县名。治今宁夏吴忠市西南,东汉时为北地郡治所。永和六年(141年)巩唐羌乱,北地郡内迁,寄居冯翊,旧土废弃,复置富平县于今陕西富平县西南,郡、县分治。”

《元和郡县图志》载灵州是汉代富平县之地,富平县在今宁夏吴忠市西南,汉代灵州一定在今宁夏吴忠市境内,不可能在唐代庆州马领县西北!李贤注与《后汉书》本书记载不一致,还应以《后汉书》本书为准。

李吉甫 《元和郡县图志》

3、同为《后汉书》的灵州注,两处内容也不一致:

“汉灵州环县说”作者,引《后汉书·安帝纪》记载灵州注,有“马岭西北”。但是,同一时间、同一件事,特别是同一个灵州,同一书的《后汉书·西羌传》记载是:元初三年(116年),“度辽禁军邓遵”“击零昌于灵州”(一)”,同样是注邓遵击零昌于“灵州”事件,此处“灵州”却只注为:“(一)县名,属北地郡”,并未记载灵州在“马岭县西北”。两处灵州注,不一致。“汉灵州环县说”作者立论,引《后汉书·安帝纪》灵州“马岭县西北”注,只能是片面的孤证。说明《后汉书》并非一个人的注,也说明,“汉灵州环县说”作者提到的“马岭县西北”注,并非诸儒的共识,“汉灵州环县说”作者,只选取《后汉书·安帝纪》一句孤注,“撇开”《后汉书·西羌传》灵州注于不顾,“史料运用偏颇”,不能为据。

4、《元和郡县图志》不采用《后汉书·安帝纪》灵州注

李贤(655-684)是唐高宗太子,李吉甫是历史地理专家、宰相,二人同为唐朝人。李贤在先,上元二年(675年)21岁唐高宗立为太子,召集文人注范晔《后汉书》”,他本人并不一定亲自注书。6年后,被废为庶人,29岁被逼自尽。唐睿宗景云二年(711年),追谥章怀太子。《新唐书·章怀太子传》记载:“贤又招集诸儒:左庶子张大安、洗马刘讷言、洛州司户参军格希玄、学士许叔牙成玄一史藏诸周宝宁等,共注范晔《后汉书》。书奏,帝优赐段物数万”。可知李贤只是“召集诸儒”“共注”《后汉书》,只是一个“召集人”,并没有史料证明他本人亲自去写注。

李吉甫(758-814),在李贤之后,他是著名的历史地理学专家家,元和年间两度为宰相,是辅佐唐宪宗“元和中兴”的著名宰相,又任过节度使,他活了57岁,经历比李贤多的多。为工作方便,他掌握全国政区地理情况,为工作需要,他亲著《元和郡县图志》,是中国最早的一部地理专著。中华书局1983年版点校者《前言》指出:“《元和郡县图志》是李吉甫刻意之作”,他“以为‘成当今之务,树将来之势,则莫若版图地理之为切。’”“我们通过查证,认为此志最为可考。”

同样是记载灵州,李吉甫著《元和郡县图志》,不采用同为唐朝的《后汉书·安帝纪》灵州注。在《元和郡县图志》“马岭县”条,只记载:“马岭县”,“以县西一里有马领坂, 因名。”并未记载马岭县西北有汉灵州故址。说明,李吉甫不同意《后汉书·安帝纪》灵州注的汉灵州“故址庆州马岭县西北”说。

李吉甫《元和郡县图志》灵州条,特别记载,灵州,“顺帝永建四年归旧土。其城赫连勃勃所置果园,今桃李千馀株,郁然犹在。後魏太武帝平赫连昌,置薄骨律镇,後改置灵州,以州在河渚之中,随水上下,未尝陷没,故号‘灵州’。”特别强调汉唐灵州故城的位置,李吉甫的灵州“在河渚上,随水上下,未尝陷没,故号‘灵州’”,与颜师古注《汉书》灵州得名一致。证明两汉、北魏、隋、唐灵州,靠黄河,在黄河边。据此,不靠黄河的唐朝庆州马岭县(今甘肃庆阳市马岭镇),自然不可能有汉代灵州!相比之下,唐人地理专家李吉甫的《元和郡县图志》汉唐灵州都靠黄河的得名,以及汉代灵州为富平县之地,证明汉灵州在秦汉富平县之地今宁夏吴忠市境内,比唐人不知名的《后汉书·安帝纪》灵州注“马岭县西北”孤证,更为可信。《后汉书·安帝纪》灵州注“马岭县西北”孤证,不能证明汉灵州在不靠黄河的“马岭县西北”。“汉灵州环县说”作者,“寻找”汉灵州在不靠黄河的甘肃环县曲子镇,只能是徒劳无功地“寻找”!