宋人绘明刻本《西夏地形图》“古灵州”在河东,今吴忠市

山横旧秦塞,河绕古灵州。

——唐吕温《奉送范司空赴朔方》

贺兰山下果园城,

塞北江南旧有名。

——唐韦蟾《送卢潘尚书之灵武》

宋朝《西夏地形图》佐证汉灵州在今吴忠

——徒劳的“寻找”(六)

【说明】:本文发表于《宁夏史志》,2022年第6期。

近期,宁夏大学西夏学研究院硕士研究生徐文钊,给笔者介绍他的硕士论文《江户写本〈西夏地形图〉略考》,他介绍明刻本的宋朝《西夏地形图》和清朝张鉴《清史纪事本末》影抄写本《西夏地形图》。笔者看到明刻本宋朝《西夏地形图》,早于清朝《西夏纪事本末》的宋朝抄本《西夏地形图》,其中,在今宁夏黄河平原黄河东岸,有“古灵州”三个字,证明汉唐灵州在黄河东岸今宁夏吴忠市古城镇古城村;而清抄本《西夏地形图》中,却把“古灵州”三字,抄写时误标在黄河西岸今青铜峡市陈袁滩镇袁滩村(原吴忠市陈袁滩乡,2004年12月,划属青铜峡市)。此问题引起笔者的特别关注。

笔者发现,关于《西夏地形图》,学界一般多认同黄盛璋、汪前进两位教授的考证:最早的明刻本《西夏地形图》为宋朝人绘制。然而,《西夏地形图》地图中,“古灵州”三字的地名,标注河东、河西的具体问题,迄今为止,并未引起任何一位有关《西夏地形图》的论著的关注。专门考证《西夏地形图》的论著,包括黄盛璋、汪前进二位教授《最早一幅西夏地图——(西夏地形图)新探》《西夏地形图完全解密档案》、陈丙应教授《(西夏地形图)初探——兼评克恰诺夫的报告》、求实(李学勤)教授:《论所谓复制宋本(西夏地图问题)》以及杨浣、王军辉《(西夏地形图)研究回顾》,胡玉冰《张鉴与(西夏纪事本末)》、张多勇、李并成《(西夏地形图)所绘交通道路的复原研究》、徐文钊《江户写本(西夏地形图略考)》等,均未涉及“古灵州”地名位置的河东、河西问题。

一、四种版本的《西夏地形图》

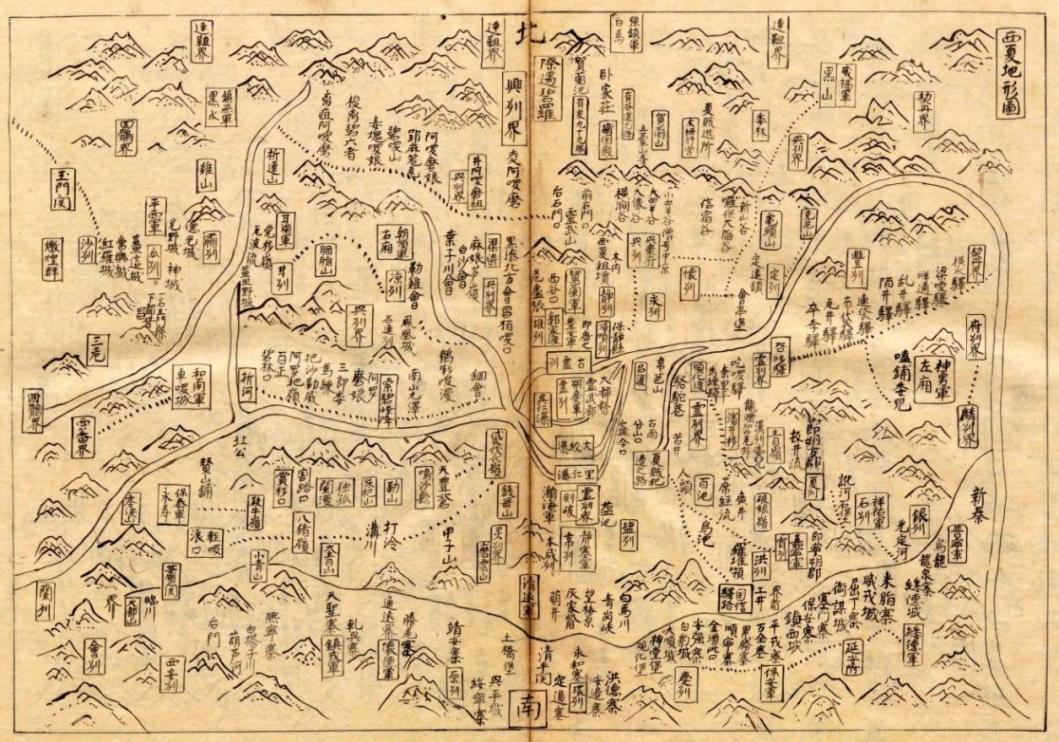

专家考证,《西夏地形图》出现过明、清版两大类,主要是明清四种版本:明刻本、江户抄本、清抄本、俄藏抄本四种版本。

1、最早的宋朝时期宋朝人绘制的明刻本《西夏地形图》

徐文钊考证:“万历三十六年(1608年)康丕扬将范仲淹与韩琦之文集合编为《宋两名相集》六十卷,其中,《宋文正范先生文集》十卷,《西夏地形图》收录在卷十《遗事》中。”明刻本宋朝《西夏地形图》,现有明刻本—日本内阁文库本、明重校本—国家图书馆本、江户写本—内阁文库本,三种版本。“古灵州”位置,正确无误地标注在宁夏平原黄河河东今宁夏吴忠市。宋朝《西夏地形图》明刻本,与《吕氏夫人墓志铭》,都成为古灵州即汉代灵州,在今宁夏吴忠市的实物佐证。

黄盛璋、汪前进二位历史地理专家,早在1992年考证,他们在明万历三十六年(1608年)刻的《宋两名相集》中,找到了《西夏地形图》图,从而否定了《西夏地形图》的“清代说”。继而又结合图的内容和有关文献分析,推定《西夏地形图》地图为宋代官吏绘于大观二年(公元1108年),从而基本上解决了地图的年代问题:“我们将宋、夏沿边府、州、军、城、堡寨地名全部核考,确定最晚的年代为大观二年(公元1108年)。”“推定地图为宋代官吏绘于大观二年(公元1108年),从而基本上解决了地图的年代问题。”明刻本宋朝《西夏地形图》,这是“迄今所见最早的西夏地图”。

2、日本江户本《西夏地形图》是明刻本宋朝《西夏地形图》影抄本

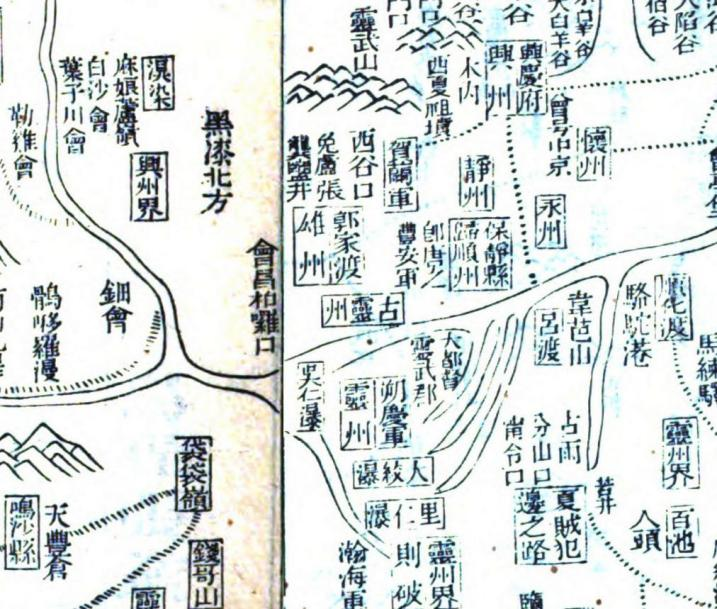

徐文钊《江户写本(西夏地形图)考略》一文指出:“与明刊本西夏地形图相较 ,江户写本在影抄时保留了原图的基本面貌 ,只在字体字形上有些区别 ,这虽与抄写者的书写习惯有关 ,但也造成了一些明显的差异。”

笔者发现徐文钊提供的江户写本《西夏地形图》中,“古灵州”三个字,标在黄河河东,江户本影抄,字写得更清楚。

3、清张鉴《西夏纪事本末》影抄本宋朝《西夏地形图》

杨浣、王军辉指出:“《西夏地形图》初为世人所知,当始于清代学者张鉴(1768~1850)的 《西夏纪事本末》”“《西夏地形图》至少在道光十四年之前就已被张鉴所‘影抄’”。

最早的是宋朝时期由宋朝人绘制的明刻本《西夏地形图》

据与张鉴同时代的清朝人沈垚(1798-1840)考证,清朝影抄本宋朝《西夏地形图》特点是:第一、“非常珍贵”;第二、“绘制不精准”;第三、推断《西夏地形图》必是北宋崇宁以后时代所作。沈垚指出的“绘制不准确”,笔者发现特别是把“古灵州”位置,给误搬到黄河河西,这是清朝张鉴影抄本绘制《西夏地形图》的极大的“不准确”的失误。

见于《东方文献》,克恰诺夫著《苏联国家列宁图书馆藏汉文西夏唐古特国地图手册》。该图为清朝张鉴《西夏纪事本末》一书,有宋朝《西夏地形图》的临摹本(抄写本)。此本照抄清张鉴《西夏纪事本末》影抄本宋朝《西夏地形图》,把“古灵州”也错抄到河西去了。

二、“古灵州”位置明刻本宋朝《西夏地形图》标在宁夏河东,今宁夏吴忠市

明万历年刻本出自宋朝人绘制的《西夏地形图》,把“古灵州”位置标注的汉代北地郡今宁夏平原,今宁夏吴忠市黄河东岸,这是正确的标注。

笔者前文已有论述:《汉书》记载,灵州,有河奇苑,证明汉代灵州必有黄河,汉代灵州的位置,在北地郡北部的宁夏平原的黄河岸边。此后,北魏刁雍、郦道元确定秦富平、汉灵州,分别位于今宁夏吴忠市西南黄河东岸的西南和西北。学界共识:秦富平在今宁夏吴忠市西南。《元和郡县图志》载:灵州“汉时为富平县地”“灵州回乐县”“本汉富平县地,属北地郡,在今县理西南富平故城是也”,再次确认汉代灵州为富平县之地,富平在今宁夏吴忠市西南,富平以北的灵州当在今宁夏吴忠市西北,而2003年,吴忠市出土。

日本江户本《西夏地形图》是明刻本宋朝《西夏地形图》影抄本

4、俄藏本《西夏纪事本末》临摹本宋朝《西夏地形图》:

唐灵州《吕氏夫人墓志铭》,最后明确佐证:古灵州在今宁夏吴忠市以西古城,已经成为国内史学界所认同的共识。著名隋唐史专家、中国唐史学会会长、陕西师范大学历史文化学院杜文玉教授,给笔者近期出版的《唐肃宗灵武即位》序中,指出:“白先生根据墓志所载,考证后提出了其具体位置应在今宁夏吴忠市西北古城村的观点,并将此事写入书中。如今这一观点已为广大史学工作者所普遍接受。”作为中国唐史学会会长,杜文玉教授的话,应该更具有权威性。

今见明刻本宋朝《西夏地形图》,明确标注“古灵州”的位置,仍然在今天宁夏河东吴忠市故城,其位置古灵州与唐宋“灵州”“翔庆军”“灵武郡”“大都督府”同在一地。证明汉代灵州与北魏隋唐宋元至明初灵州同在一地,即今宁夏吴忠市河东古城。宋朝人绘制的地图,注明与灵州同在宁夏平原河东一地的“古灵州”,应该是东汉末年因战乱汉代灵州荒废,而注明“古灵州”。因此,宋朝《西夏地形图》再次佐证,汉代灵州在今宁夏吴忠市黄河河东古城,宁夏历史地理专家鲁人勇考证,宁夏三个叫古城的地方,均已经考证确定是古代秦汉时期的县城:“彭阳县古城是秦、汉的朝那县城,中宁县古城是西汉眴隽县城,吴忠市古城是西汉古灵州县城。”

“把灵州标在今天的吴忠市古城村。到今天,吕氏夫人墓志铭的出土,印证了‘古城说’的正确。”“吴忠市的古城是汉代灵州城”,就是宋朝《西夏地形图》“古灵州”、唐吕温“河绕古灵州”、明朱栴“古灵州城”。没有黄河的甘肃环县,不可能有汉代灵州县。

1、宋朝《西夏地形图》“古灵州”四周与今位置对照:

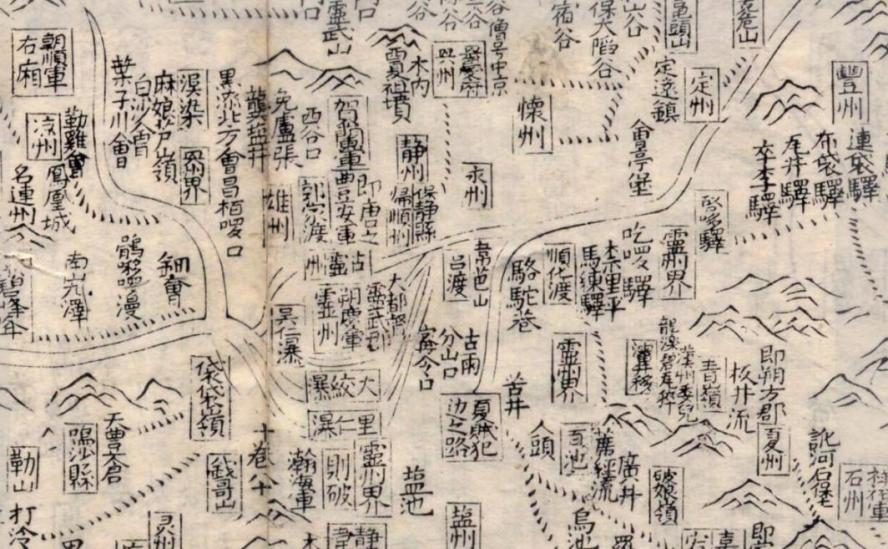

第一、明刻本宋朝《西夏地形图》“古灵州”,在图中,用长方形横框,立于黄河东岸,面向河东,“古灵州”位置,正好是今宁夏吴忠市黄河河东。

第二、图中,河东“古灵州”的河西,有兴州府、贺兰军等西夏兴庆府即今银川市,在河西没有错,以黄河以西的贺兰山命名的贺兰军,在河西也正确。

第三、河东“古灵州”以南以东,是吴仁瀑、大绞瀑、里仁瀑,瀑应该是渠,应为今日吴忠、灵武市以南以东的汉渠、秦渠。“古灵州”再往南的袋袋岭,古代的艾山,北魏刁雍:“富平县西南三十里有艾山”,佐证秦汉富平县在今宁夏吴忠市西南。古袋岭即今吴忠市西南牛首山。往南鸣沙县,隋唐宋鸣沙县,元为鸣沙州,即今吴忠市南中宁县鸣沙镇。

第四、图中“古灵州”以北,有吕渡,即今银川市仁村渡。“古灵州”的东、西、南、北。四个方向的古代地名,与现在吴忠市四临,完全吻合。明刻本宋朝《西夏地形图》,再次佐证“古灵州”,即汉代灵州与北魏隋唐宋元明初灵州,同在一地,今宁夏吴忠市古城。

三、清朝张鉴《西夏纪事本末》临摹本《西夏地形图》错标“古灵州”在河西

清朝张鉴著《西夏纪事本末》中的《西夏地形图》的“古灵州”,包括江苏书局本、哈佛大学藏、金陵刻本、台北故宫博物院藏、崇德堂铅印本伊利诺伊大学藏、李步月临摹本、俄藏本,都把“古灵州”位置错抄写,画在宁夏平原河西。为什么说,清朝张鉴著《西夏纪事本末》中的《西夏地形图》,“古灵州”抄写于河西是位置错画了呢?

1、北魏刁雍和郦道元,确定秦富平县位置在宁夏平原河东今宁夏吴忠市西南,确定汉灵州位置在宁夏平原河东今宁夏吴忠市西北。特别是北魏郦道元著《水经注》明确记载:河水经过富平县、薄骨律镇以西,富平县灵州县必在河东无疑。“古灵州”画在河西,不符合刁雍、郦道元关于秦富平汉灵州方位在河东的确证。唐李吉甫撰《元和郡县图志》又记载:“灵州”“汉时为富平县地”,既然汉代灵州县是富平县之地,而富平县在河东,汉灵州一定也在河东,“古灵州”不可能在河西。

2、从“古灵州”四邻看,清朝临摹本《西夏地形图》,与明刻本宋朝《西夏地形图》完全一样:灵州以西,紧挨着黄河,西面有兴庆府,灵州以北,有吕渡,以南,是吴仁瀑、袋袋岭,只是清朝临摹本《西夏地形图》错画“古灵州”,不在河东画在河西,因此,属于抄写者的错误。

3、遗憾的是,有学者竟然以《太平寰宇记》转引的《括地志》记载“灵州,初治在河北”为由,提出古灵州魏明帝时曾经在“河北岸(即河西)的胡城之中”,后迁回河东果园城的说法。如2011年,《中国史地边疆研究》刊载《灵州治城的变迁新探》一文,该作者就以宋《太平寰宇记》所引《括地志》的所谓的“初治在河北胡城”为由,竟然提出什么北魏改置灵州的薄骨律镇城“初治胡城”为灵州所谓“四次移建”的第一次“移建”和灵州“五座治城”的第一座灵州治城,说什么“灵州建置之初,治所并未选在薄骨律镇城,而是选在河北岸的胡城之中。”但是,岂不知唐李泰的《括地志》在南宋时已经亡佚,《灵州治城的变迁新探》作者使用的也是宋人《太平寰宇记》的转引。而今见《括地志》为顾颉刚弟子贺次君“断章摘句,面目迥非”的中华书局的辑校本《括地志辑校》。特别需要指出的是:所谓《太平寰宇记》转引《括地志》记载的灵州“初在治河北胡城”说法,其实早已被清朝历史地理专家否定:清末《水经注疏》作者之一中国地理学家熊会贞先生,评价《太平寰宇记》转引《括地志》关于薄骨律镇“初在河北胡城”的记载,判为:“盖误”!而予以否定,熊会贞先生指出:“会贞按:《元和志》,赫连勃勃置果园,后魏平赫连昌,置薄骨律镇。而《括地志》云,镇初在河北胡城,大统六年,于果园复筑城。盖误。《注》(水经注)言镇城即赫连果城。则郦氏时治果园,不待大统时,且《注》下叙胡城,亦不言尝为镇城。”宁夏著名历史地理专家鲁人勇和吴忠礼、徐庄的《宁夏历史地理考》也已经批驳《太平寰宇记》引《括地志》关于薄骨律镇城改灵州初治在河北的说法:“《括地志》之说不能成立”,“薄骨律镇实际上就是西汉的灵州县”,“北魏薄骨律镇、灵州和西魏薄骨律镇当在同一地。”因此《中国史地边疆研究》的文章所言“灵州建置之初,治所并未选在薄骨律镇城,而是选在河北岸的胡城之中”,完全站不住脚。《灵州治城的变迁新探》作者,有可能未曾见到熊会贞先生判“初治河北”说为“盖误”的考辩。

汉唐古灵州包括薄骨律镇城北魏灵州,均在宁夏平原黄河东岸今宁夏吴忠市古城。《西夏地形图》,当以明刻本宋人所绘“古灵州”在河东为标准。清人所绘“古灵州”在河西,不可信。因此,著名隋唐史专家、中国唐史学会会长、陕西师范大学杜文玉教授在给笔者《唐肃宗灵武即位》一书序言中,已经确认:“白先生根据墓志所载,考证后提出了其具体位置应在今宁夏吴忠市西北古城村的观点,并将此事写入书中。如今这一观点已为广大史学工作者所普遍接受。”

四、唐人最早已经称汉代灵州为“古灵州”

宋朝《西夏地形图》标注的“古灵州”,如何理解呢?早在唐朝,就有《奉送范司空赴朔方》诗,其中就有“古灵州”:“山横旧秦塞,河绕古灵州。”诗作者吕温(772-811),曾任集贤殿校书郎、左拾遗、御史、产部贤外郎、刑部郎中等。诗中的“范司空”,是范希朝(?-814),唐后期“当世善将”,《旧唐书·范希朝传》“近代号为名将,人比之赵充国”,历任右金吾大将军、尚书左仆射、检校司空、太子太保,元和二年(807年)出任朔方灵盐节度使。吕温诗送好友范希朝将军,赴灵州出任朔方节度使,诗向读者介绍灵州是什么地方:“山横旧秦塞,河绕古灵州”,意思是:牛首山坡有秦朝富平县旧设军事要塞,黄河环绕着古时候汉代设置的灵州城。灵州在黄河边,黄河东岸。塞的意思是军事要塞;《史记》有:“城河上为塞”,说的是黄河岸上的秦富平县城为边塞。唐朝人说“古灵州”,应即汉代灵州城:西汉惠帝四年(前191年)始置,东汉继续。后因战乱而荒废。北魏重建灵州升为州郡级。明朱栴也称汉代始建灵州城为“古灵州城”。

笔者的结论是:按照明刻本宋朝人绘制的《西夏地形图》,把“古灵州”绘制在黄河东岸,汉唐宋灵州同在一地,证明“古灵州”就是汉代灵州城,证明汉代灵州的大致方位与唐宋灵州同在一地,就在宁夏平原河东今宁夏吴忠市黄河东岸的古城。古城就是古灵州城的简称。“汉灵州环县说”,把汉代灵州县“寻找”到甘肃的环县,只能是徒劳无功地“寻找”。