【说明】:本文发表于《新消息报》2016.04.23.

前不久,国务院第二次全国地名普查领导小组办公室在北京召开了加强地名文化保护暨清理整治不规范地名工作会议,强调地名的文化传承和对中国历史文化的尊重。近期人民日报刊文《地名是我们回家的路》,指出“一个历史悠久的地名,早就成为中国文化的一部分,存在于史书、碑刻、文学经典之中。如果轻率地将之更名,多少文化信息会被消解。”建议考虑恢复古地名“徽州”。

而今宁夏地名中,有一个具有悠久历史的地名不该被“遗忘”,这就是塞北历史名城——灵州。

宁夏史书上有确切建城年代记载最早的古城就是灵州

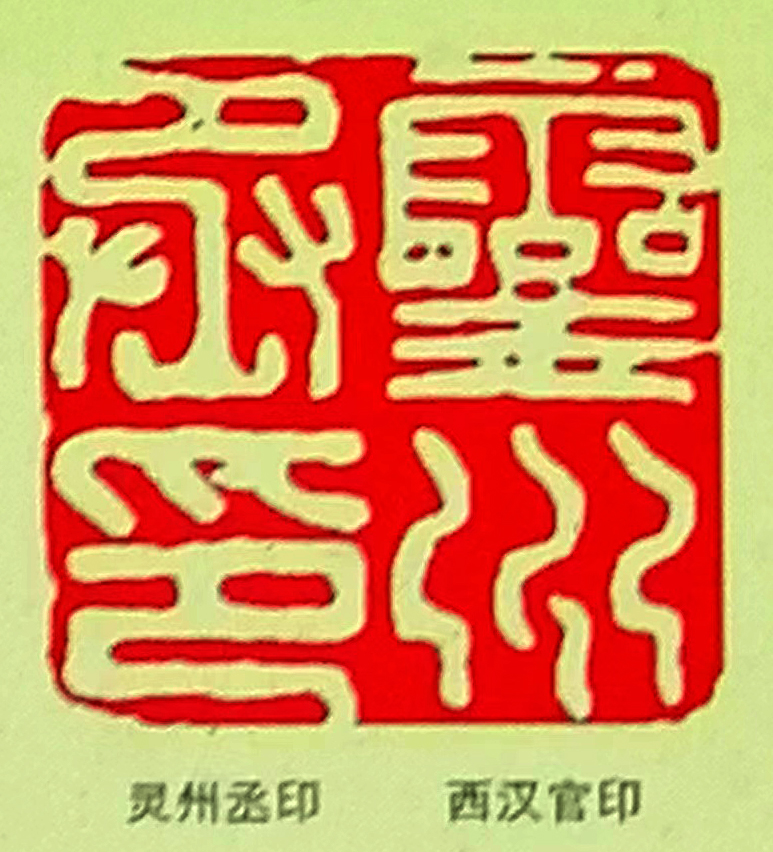

灵州建县城,始于西汉,《汉书·地理志·北地郡》记载,“灵州,惠帝四年(前191年)置”,“水中可居曰州,此地在河之州,随水上下,未尝沦没,故号灵州。”甚而《太平广记》载,灵州是神仙出入的地方:“西王母紫兰宫玉女,常传使命,往来扶桑,出入灵州。”东汉后期灵州县随北地郡内迁陕西。北魏太延二年(公元436年)在汉灵州县故址赫连夏果园城置薄骨律镇城(州郡级)。孝昌(525年-528年)至526年,改置灵州(州郡级)。北魏以后灵州,隋、唐、五代、宋、元、明、清,基本上(除短期曾改灵武郡、西平府)都沿用灵州,直到民国。灵州自惠帝四年(前191年)始建县城至今2207年的历史,全国罕见,宁夏再无任何一个城市地名建城历史可以与之相比。

民国灵州改名灵武县

西汉置故址在今吴忠市的灵州古城,明洪武十七年(1384年)被河水淹没,“城凡三徙”,宣德三年(1428年)包括官府、百姓、历史文化迁至灵州“新城”,500多年直到民国,即今宁夏灵武市。民国二年(1913年)“州改县”“灵州改为灵武县”。

为什么改灵武县,灵州人还能接受?而没有像其他省改首字县,如郑州改郑县、耀州改耀县等,当局没有说明,学者也未见论述。笔者认为,合理的解读是,灵州历史上曾叫灵武郡,简称灵武,特别是唐肃宗“即位于灵武”。唐诗中大量使用灵武,灵武等于灵州,当局正是考虑到了传承灵州历史改名灵武县。汉唐也有灵武县(今宁夏青铜峡市邵岗镇西),在河西,与河东明清灵州城民国灵武县今灵武市,不是一回事。

成立县级吴忠市以及地级吴忠市、县级利通区

吴忠市也是古灵州的继承者、续写者。城市起源于秦富平县,建城历史2230年。灵州古城故址在今宁夏吴忠市利通区古城,至今已2207年。1950年成立县级市吴忠市,以原属灵武县管辖的堡寨名称吴忠堡定名吴忠市,而没有使用古地名灵州,甚为遗憾!以后名称多变,曾有河东回族自治区、吴忠回族自治州、银南地区、吴忠县等。1998年成立地级市时,专家学者们提出的“古灵州城址在今吴忠市利通区境内”的判断,得到了广泛认同。灵州“新城”没有使用灵州名称,已改灵武县,吴忠市原本可以恢复“灵州”地名,吴忠市使用明代屯长吴忠之名作为地级市名,吴忠县取街道名为利通区,在全国都实属罕见。

建议恢复“灵州” “廻乐县”名

笔者从学术角度考虑,深感吴忠市、利通区之名与两千多年前古灵州的辉煌历史太不相称。灵州在古代历史上是“国之北门”、朔方名城、军事重镇、“塞北江南”、丝路节点,“灵州”之名,不能丢失,因为灵州有太多的历史传承、历史文化。凡读过史书的人,都知道唐太宗“幸灵州”,演绎了一场空前规模的民族团结盛会;唐肃宗“即皇帝位于灵武”,指挥平叛,中兴唐朝。唐诗数百首咏颂灵州:“山横旧秦塞,河绕古灵州。”“贺兰山下果园城,塞北江南旧有名。”“灵州天一涯,幕客似还家。”“肃宗昔在灵武城,指挥猛将收咸京。”“西北正传烽火急,灵州共喜信臣居。”“回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜。”

唐灵州曾有唐太宗《灵州题诗勒石碑》《灵武受命宫颂碑》《三受降城碑铭》,吴忠市出土唐灵州墓志铭也有“吕氏夫人”终於灵州私第”“殡于廻乐县东原”。朱栴《宁夏志》有”石佛寺古灵州城北”的记载。”

而廻乐县,是隋唐灵州治所,历史名城。再说,以古代历史名城命名,宁夏本身已有先例,如:固原市、原州区。

其实,外地许多省历史上的许多州,在1913年州改县的时候,都保留原州名首字改县,解放后又恢复古地名,如河南省的郑州、林州、禹州、汝州,甘肃省的兰州、甘州、肃州,陕西省的耀州、商州,山西省的朔州、忻州,河北省的定州、晋州、霸州、深州、冀州等。

所以笔者认为,宁夏不该丢掉一个具有两千多年历史文化传承的“灵州”地名。建议应借鉴外地以及宁夏固原市和原州区地名设置先例,把吴忠市考虑恢复为“灵州市”,利通区即原吴忠县恢复为“廻乐区”。

【补记】:吴忠堡,始见于史册的是明朝弘治十四年至1501年,胡汝砺编著的《弘治宁夏新志》,至今为522年。该志由宁夏社科院范宗兴研究员签注,宁夏人民出版社2010年出版:

灵州守御千户所:寨堡:枣园堡、吴忠堡、惠安堡、汉伯渠堡。

而“吴忠”一词的的来历,据《民国朔方道志》(卷之五—堡寨—民国十五(1926年)年,第278页)记载为屯长名:

“按旧志云,宁夏堡寨,或以人名或以事名或以地名。明洪武初,尽徙宁夏之民於他所。后复迁謫(zhe)江淮之人以实之。分屯建卫,筑堡以居。因即以其屯长姓名,为堡名。若叶昇、王鉷、李祥、张政、吴忠之类,是也。如侍郎通智(清朝雍正年间的盛京工部侍郎开惠农、昌润渠,并整修唐徕、汉延、大清渠)新设各堡,所有通宁、通朔、通贵、通昶(chang)、通成、通福之类,皆是。其以事名、地名者,大抵地扼塞,驻军屯以遏寇虏,若镇河、平羌之类是也。以人名者十之六七,以事名地名者,十之二三。因代远年淹,未能悉为查考耳。”

由此证明,明代吴忠堡今日吴忠市的“吴忠”的得名,只是明代灵州(今灵武市)管辖的吴忠堡的一位名不见经传的屯长的名字——吴忠。吴忠市的“吴忠”之名,与明代开国名将靖海侯吴祯之子吴忠无关。1950年今吴忠地区从灵武县分出,成立县级吴忠市。1998年成立地市级吴忠市,原吴忠县改为利通区。