菊花台村是同心县“十一五”生态移民村,户籍人口1332户4968人,建档立卡户898户3498人,目前已全部脱贫,贫困发生率降为0,2019年10月脱贫出列,人均可支配收入7200元。

菊花台,一个多么动听的名字,让人充满了美好的想象。然而,以前的这里没有花开遍地,绿草萋萋,因大部分移民学历低、年龄大,又无一技之长,生活来源单一,是远近闻名的贫困村。如今,经过完善基础设施、建设配套项目、提升村民生产生活条件、绿化美化环境、发展产业、建设乡村文明……一幅乡村振兴的生动画卷徐徐展开。

一张平面图也是一张督战图

11月11日,在同心县河西镇菊花台村,刘宏波(右)和村干部一起商量下一步的扶贫工作。

2019年2月15日,带着组织的重托和为乡村振兴作贡献的抱负,刘宏波,这个皮肤黝黑、个头不高、笑起来极具亲和力的宁夏交通运输厅“80后”干部来到同心县河西镇菊花台村担任驻村第一书记。

初到菊花台村,已有一些思想准备的刘宏波还是被这个名不副实的贫困村震撼到了。全村近三分之一是单老、双老、残疾、低保等困难群体,脱贫难度很大。而且大部分群众是从县内山区搬迁而来,发展基础薄弱,谋生技能欠缺,等靠要思想严重。

就在刘宏波倍感压力的同时,村民们也对这个年轻的干部产生了诸多质疑,“城里来的年轻人能行吗?”“没有驻村工作经验的小伙子怕是吃不下这个苦啊。”

面对大家的质疑和落后的村子,刘宏波是看在眼里,盘算在心头,一点都不含糊。他暗自下定决心:“落后只能是一时的,我一定要让乡亲们过上好日子。”

移民村统一规划的移民房个个长得一个“面孔”,就连一些巷道都一般模样。虽然为每栋房屋分配了房号、订了房号牌,但房号排序似乎毫无规律可言,眼前还是200多号,但只过了一个路口便成了800多号,加上许多房号牌干脆连影子都找不到,让他这个刚到不久的“新媳妇”仿佛进入迷宫一般。加之村大户多,重名、名字相像的不在少数,“几过其门而不入”的、张冠李戴的事情频频发生。连群众的门都进不去、进不对,还何谈帮扶、遑论精准?这个“新媳妇”还要当多久?痛定思痛。那一晚,他办公室的灯亮了很久,天快亮的时候,他走出办公室,手里拿了一个小本和一支笔,来到了最靠边的一个巷道,边走边记,不时画着一些横的竖的格子。三天后,全村1300多套房屋房号全部被标到了一张大纸上,原先编号的规律随之显现,那一刻,他如同识别了藏宝图一般欣喜。此后,他筹集资金更换了所有房号牌。为了省钱,有一点基础的他尝试自己制图,却阴差阳错地发现用电子表格制成平面图后还能实现手机、电脑定位功能,这个意外收获让他激动得差点在凌晨两点的办公室里跳了起来。在经过工作队第二、第三轮次的走访后,一张成本只有40块钱,内容涵盖了房号、户主姓名、是否建档、是否本村户籍、是否常住、有无低保、是否残疾等情况的全村平面图展现在了所有人面前,只要知道房号或户主姓名,任何人可在30秒对其精准定位。这张平面图成了工作队精准帮扶的利器,并在随后的访贫问苦、产业扶持、脱贫攻坚、基层治理中发挥了作用。

如今,这张平面图仍在不断完善,涵盖网格化管理的3.0版本已经高效服务着基层治理能力的提升。一张小小的平面图,不但凝聚着工作队的汗水,也凝聚着他们精准帮扶的决心和智慧。正是在这张图的指引下,他和村“两委”班子带领全村群众,用艰苦奋斗的精神和无尽的辛劳汗水,使菊花台这个全镇最大的贫困村实现了整村脱贫。

一条致富路也是一座连心桥

11月11日,在同心县河西镇菊花台村,村民马自琴给牛儿饮水。

11月11日一大早,村民马自琴就哼着歌曲,给院内的牛群添加草料。“以前靠打工,收入不稳定,也照顾不了家人。去年,靠着‘以奖代补’,补助了7000元。如今,我和丈夫养了17头牛,一年净收入五六万元,比打工强多了。”

和马自琴一样,单亲妈妈马宗花也靠着养牛翻了身。原本靠外出务工供养两个孩子的马宗花,去年因病回到家中,在项目扶持下,她贷款买了两头怀犊的基础母牛,仅过了四个月,两头牛便先后产下两头小牛犊,按照当时市场价,仅这两头牛犊便是1万余元的纯收入,这还不算县上的见犊补母、饲草料补贴和自治区交通厅的以奖代补资金。尝到甜头的她翻建了新牛棚,又买了两头肉牛短期育肥,母牛用于长期发展,不到半年时间,她家从圈舍空空发展成为有7头规模的小型养殖户,走上了可持续的产业发展之路。

近几个月,该村驻村工作队建立的“交通厅扶持基础母牛养殖群”,每过两三天,便有扶持户发来视频激动地报告,自家的牛又下牛犊了。每次听到这个消息,刘宏波都会满怀欣喜地向他们道贺。要知道,一头小牛犊就是几千元,这相当于一个劳动力近半年的收入呀。菊花台移民搬迁之初,每户仅分得3.3亩旱地且已经统一流转,土地收入的微薄使得大部分劳动力只能外出务工。受文化水平、劳动技能等因素所限,许多家庭务工收入无法实现脱贫致富。虽然政策扶持农户发展养殖业,但因政策落实粗放、发展缺乏长远规划等原因,群众发展养殖的内生动力不足,往往为了政策而养殖。2019年10月,该村驻村工作队经过多次调研,争取自治区交通运输厅投入106万元,扶持菊花台村建档立卡户发展基础母牛养殖,户均以“以奖代补”的形式补助7000元。由于项目符合实际,管理精细服务到位,群众发展养殖业的积极性空前高涨。时至今日,占全村常住建档立卡户四分之一的131户建档立卡户实施项目,新增基础母牛260头,产牛犊100多头。在项目的带动下,全村养殖基础不断壮大,仅大半年时间,全村新增标准化牛棚160余座,牛存栏总数从518头跃升至1200头,许多群众走上了靠养牛致富的路子。

难能可贵的是,一些“懒汉”也从养牛上看到了希望,走上了勤劳致富的正路。村民罗英林在一年前还是满腹牢骚、时常要低保的问题户,看到其他人养牛好,两口子也贷款买了两头牛。从那天起,他仿佛变了个人,每天回家的第一件事就是进牛圈看牛。牛生病时,两口子整晚蹲在牛圈伺候,甚至端着水看着牛一口一口地喝。他媳妇戏谑道:“罗英林伺候牛比伺候他妈还上心。”

一条致富路也是一座连心桥。一年多来,刘宏波已记不起多少次微信步数过万、多少个周末没有回家去看看,但提起哪家有人没上户口、哪家有人今年得了重病、哪家还有辍学的孩子,他却心中有数。走到群众家中,他总会习惯性地看一看养了几头(只)牛羊、房子是否安全,进屋先找水龙头看水通着没有,打开户口本先看有没有上学的孩子和高龄的老人。

一条产业路也是一条增收路

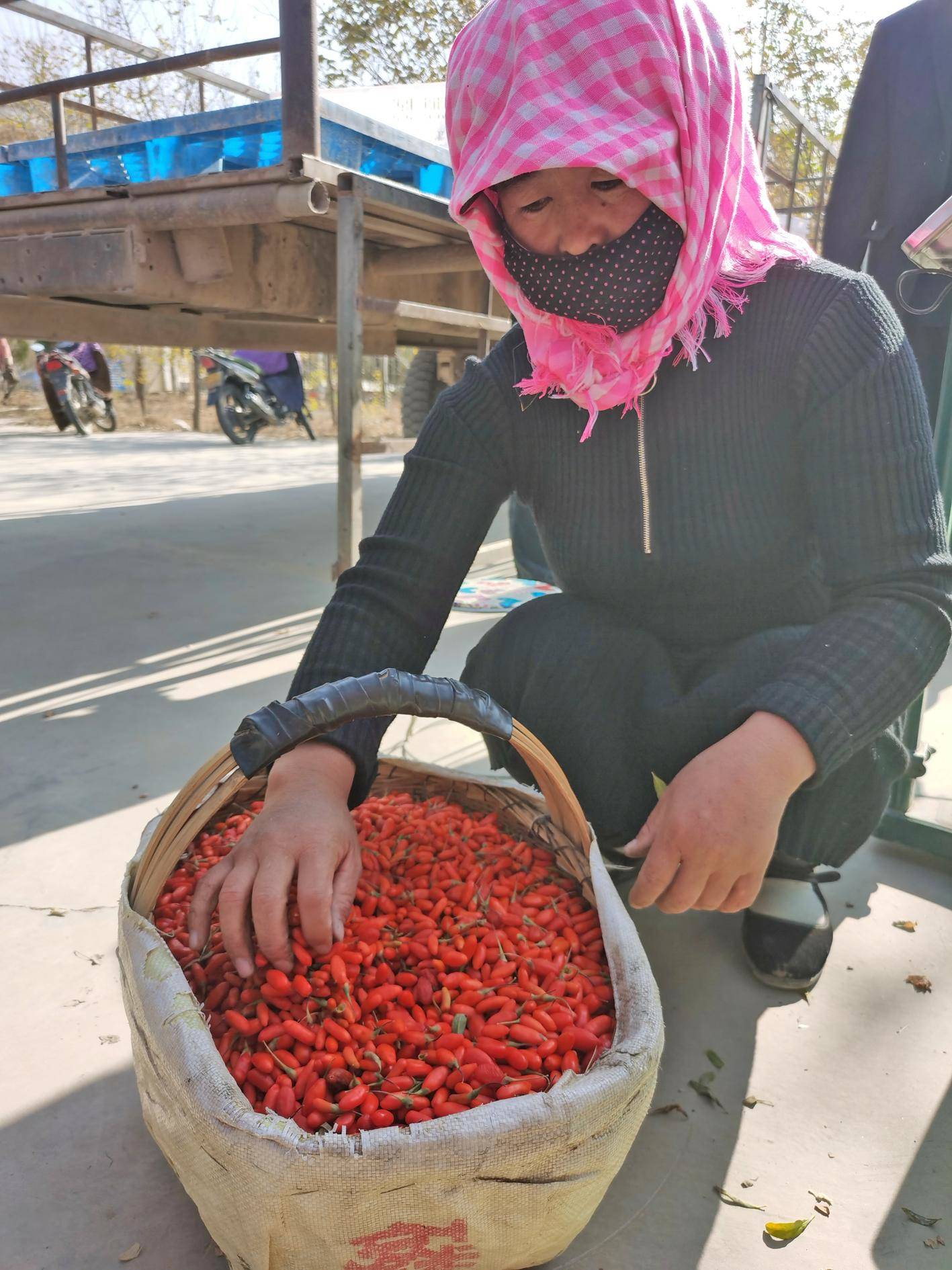

11月11日,在宁夏菊花台枸杞种植有限公司的种植基地,村民马小花筛检枸杞中的杂物。

11月11日,在宁夏菊花台枸杞种植有限公司的种植基地,村民麻利地将采摘的一筐筐枸杞送到地头旁,排起了长长的队,等待着过秤、收钱,数钱的村民个个露出了灿烂的笑容。

村民马小花和女儿将摘好的枸杞放在了秤上。随后,拿着手中的钱币,马小花笑着说:“自从枸杞公司来建基地,我就来这里打工,这日子一天比一天过得舒心。从修剪、除草到夏秋果的采摘,都能拿到劳务报酬,尤其是采摘期,每天收入100元以上。”

在国家精准扶贫的号召下,宁夏菊花台枸杞种植有限公司通过“公司+合作社+农户”的方式,把公司和农户的利益紧密联结起来,大力发展有机枸杞产业,按照枸杞产业与生态环境协调发展的运作思路,在河西镇菊花台村、旱天岭村两个生态移民安置区流转土地1万余亩,建设精准扶贫有机枸杞种植基地,建立了“龙头企业+基地+农户+营销网络”的经营发展模式,建设完成了1万亩有机枸杞种植基地、1万平方米枸杞制干及枸杞深加工车间,形成了一、二、三产业融合发展模式,带动菊花台村、旱天岭村两个移民村2093户及周边移民群众脱贫致富,让当地群众不出家门就近务工成为现实。

宁夏菊花台枸杞种植有限公司种植部部长康志峰介绍,菊花台枸杞种植基地每年用工量达到30万人次,枸杞采摘期日用工量4500人左右。从春季到冬季,从事修剪、抹芽等农事作业人员每天达到500到800人,枸杞采摘期采摘工人每天的收入达到160到200元,公司每年劳务性支出3000万元左右。他说:“现如今,许多群众翻盖了新居,还有不少人买了私家小轿车,日子过得越来越红火。”

2019年10月,菊花台村顺利脱贫出列。截至目前,全村对外联通公路畅通,村内巷道全部硬化,宽带、通信、广播电视实现全覆盖,文化体育活动场所、综合服务网点、标准化卫生室样样齐全,群众住房全部达到安全标准,自来水已实现户户通,水质达标率100%,义务教育阶段适龄辍学学生全部劝返,建档立卡贫困户购买医疗保险实现全覆盖,全村贫困发生率降至0.69%。

面对未来,刘宏波有了更多的期许,他说:“将来,我希望村里牛羊成群,房前屋后都敞敞亮亮。孩子们学业有成,最好一家一户都能出一个大学生。整个村庄充满生机与活力,村民们能尽早过上小康生活。”(记者 周文杰 丁宝萍 金方华 通讯员 王俊淇)

相关推荐

-

2020/11/17

-

2020/11/17

-

2020/11/17

-

2020/11/17

网友评论

文明上网,理性发言