记者手记:百年征程波澜壮阔,百年初心历久弥坚。百年恰是风华正茂。在民族独立、人民解放、社会主义事业建设中,无数革命先烈、仁人志士勇往直前,奋不顾身,“为有牺牲多壮志,敢叫日月换新天”。忆往昔,思当今,为了将宝贵的革命精神代代传承,“七一”前夕,本网记者采访了吴忠市部分还健在的革命前辈、仁人志士,听他们娓娓讲述那些感人肺腑的英雄事迹。让我们永远不忘他们为党和人民建立的卓著功勋,永远不忘他们用鲜血和生命铸就的民族精神,永远不忘他们的遗志和追求,把革命先辈们为之奋斗的事业继续下去。

高洛善:经历过多次战争洗礼的“41坦克”

耳聪目明、思维敏捷、谈笑风生,能熟练地从多个微信圈里翻看资料,清晰地记得自己入党的日子。6月28日,在吴忠市利通区景秀华府小区,见到92岁的高洛善,听他讲在战火纷飞的革命战争年代,他经历的血与火的磨炼、生与死的考验。

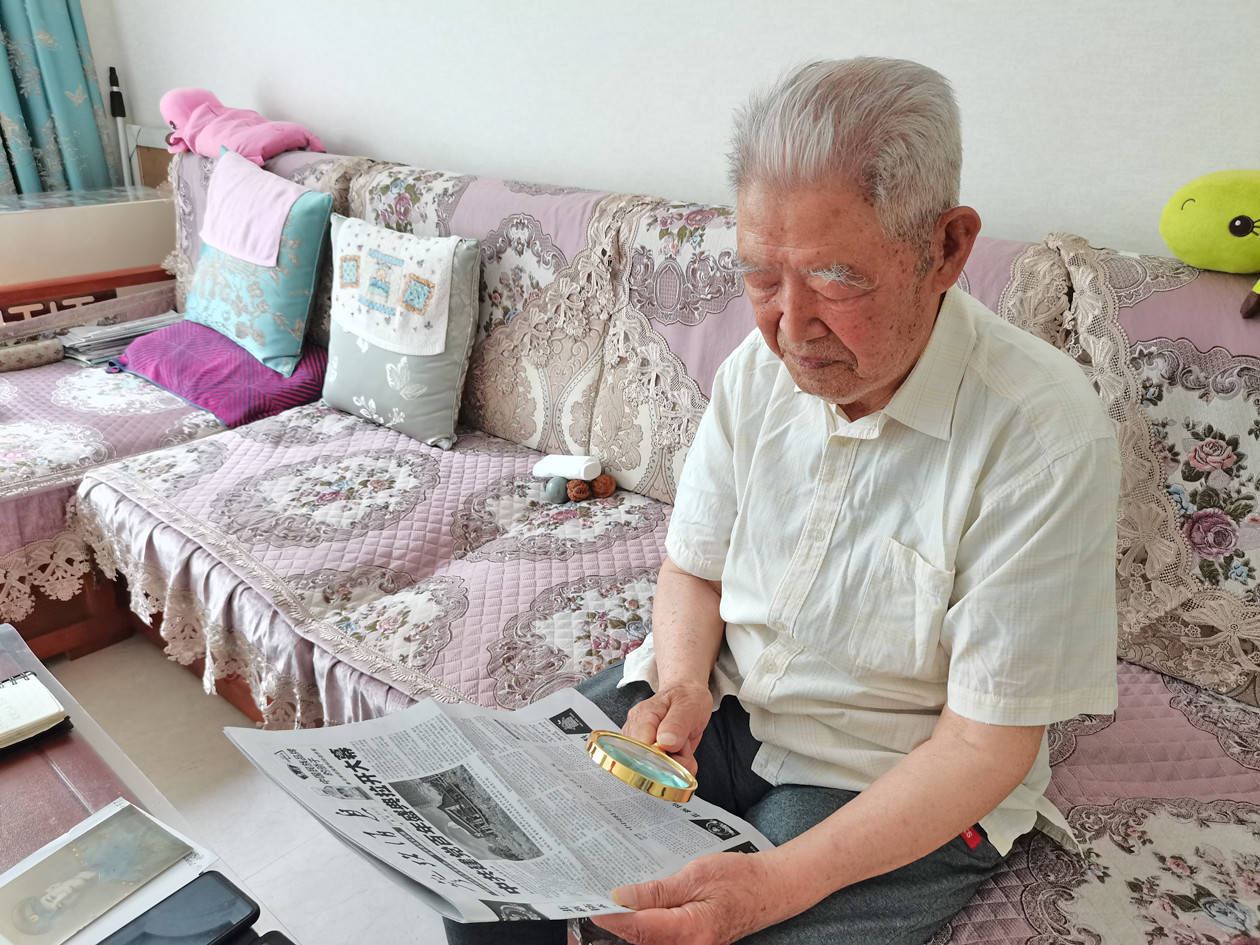

高洛善退休后仍然关心国家大事。

“在我的战友圈里,可能很多人已经忘了我的名字,可一提‘41坦克’,大家都知道是我。”老人的故事从他的网名“41坦克”开始讲起。

“41是1941年,我参加革命的年份;坦克的意思是说我命大,参加过60多次战斗了,我打不死。”高洛善从刚开始使用QQ起就用这个网名,这个网名仿佛能概括他的一生。

1941年,高洛善在山东省威海市老家参加了青年抗日救国会,由于年纪小,主要任务是侦察敌情、递送情报、站岗放哨。“那个时候,我的两个哥哥到东北参加革命了,我要向哥哥学习。我就是觉得共产党好,虽然年纪小,但是为了抗日,能做啥就做啥。”高洛善说。

1947年到1949年,高洛善参加了山东胶东保卫战、淮海战役、渡江战役及解放上海、解放福建东山岛等战斗(战役)。

1952年,作为31军教导大队学员,高洛善从厦门出发进入朝鲜,进行战场实习。“从朝鲜战场回来后,很多老战友相聚,各自讲自己的经历,我讲了自己的经历后,有人就说我是“打不死,你是‘坦克’,从此大家都叫我‘坦克’。”高洛善说起自己网名的来历很引以为豪,并说自己就是打不死的老革命。

1956年4月2日,高洛善获解放奖章,1958年退役。

高洛善说:“现在许多反映战争的电影、电视剧,看起来很惨烈。我所经历的战争,要比这些画面更加惨烈。”从参加革命起,自己一直在一线作战,参加过60多次战斗(战役),负过6次伤,许多战友就倒在自己身边。

1947年12月底,在山东莱阳莱西的一次战斗中,7000人打了两个多小时,“那时候只听见子弹在头顶飞,炸弹在身边炸响,最后只活下来了70多人,我是死里逃生。”高洛善一边掀起裤腿让记者看战争给自己留下的痕迹,一边讲,“战友辛国兴就牺牲在自己的身边。当时飞来一个炮弹,我们全部趴下,炮弹炸起的土把我埋了,等袭击过后,我爬起来手一摸,发现弹片扎伤了我的后脑勺,现在还留有伤痕。辛国兴的头被炸成了两半,他当时就倒在我的身边,我紧紧地抱着他舍不得放手。”

和辛国兴同村的辛毛芝牺牲在解放上海战役中,当时的场景高洛善至今不能忘怀。“1949年5月18日,我们在浦东经桥车站作战。我那时是通信兵,背着电话,一边跑,一边拉电话线。营长辛毛芝在打电话,突然一颗子弹打到了他的脑门,穿过了他的头颅,他就一下子直直地倒在我的眼前,我就眼睁睁看着营长牺牲了。有时候做梦都会梦见我的营长,梦见许多牺牲的战友,永远都忘不掉。就在这次战斗中,我的耳朵被另外一颗子弹打掉了一块。”高洛善说。

割不断的战友情。解放后,高洛善一直在寻找辛国兴和辛毛芝的“下落”。“辛国兴没找到,辛毛芝埋葬在上海烈士陵园,我有机会就去那里祭奠。”至今,高洛善已经几次去上海祭奠英烈辛毛芝。

高洛善与小儿子高军一起生活,女儿高辉会时常来家中看望。“老父亲常讲在部队战斗的故事:煮了一锅饭还没有吃,这时候敌人来了,他们参加战斗,等战斗结束,一锅饭被炸飞了;有时候会一夜行军120里,大家相互拽着走路,走着走着就睡着了;一身冬衣穿到夏天,抽出棉絮当作夏衣穿。”在聆听父亲革命故事中,高辉汲取了奋进的力量。

在高洛善90岁生日的时候,儿子高军感慨父亲风云一生,赋诗一首:“万般往昔,九死一生,几多磨难博生机,同行男儿剩无几;少年稚子,救国抗倭舍生死,枪林弹雨迎头冲;青春韶华,袍泽牺牲应无数。金戈铁马,气吞万里势如虎,鲐背之年仍英雄。”

如今,高洛善的日子过得很安稳。他坚持阅读《参考消息》《吴忠日报》,上学习强国APP,关心国家大事。“我是1949年2月20日入的党,这个日子我忘不了,至今已经72年5个月了。”高洛善见证了新中国的历史变迁,他铿锵有力地说,“没有共产党就没有新中国,中国共产党带领中国人民实现了从站起来、富起来到强起来。我是老党员,我永远热爱共产党。”

孙彦民:从要饭乞丐到平凡英雄

“百年风云历艰辛,前赴后继为人民。换来神州雄天下,民族复兴有后人。”7月1日,为庆祝中国共产党成立100周年,77岁的孙彦民想表达对党的感恩之情,自己创作了一幅书法作品。6月30日,在位于吴忠市利通区金星镇金花园小区的家里,孙彦民一边向记者展示他的书法作品,一边说:“如果没有党,我们全家三口早都饿死、冻死在老家了。”

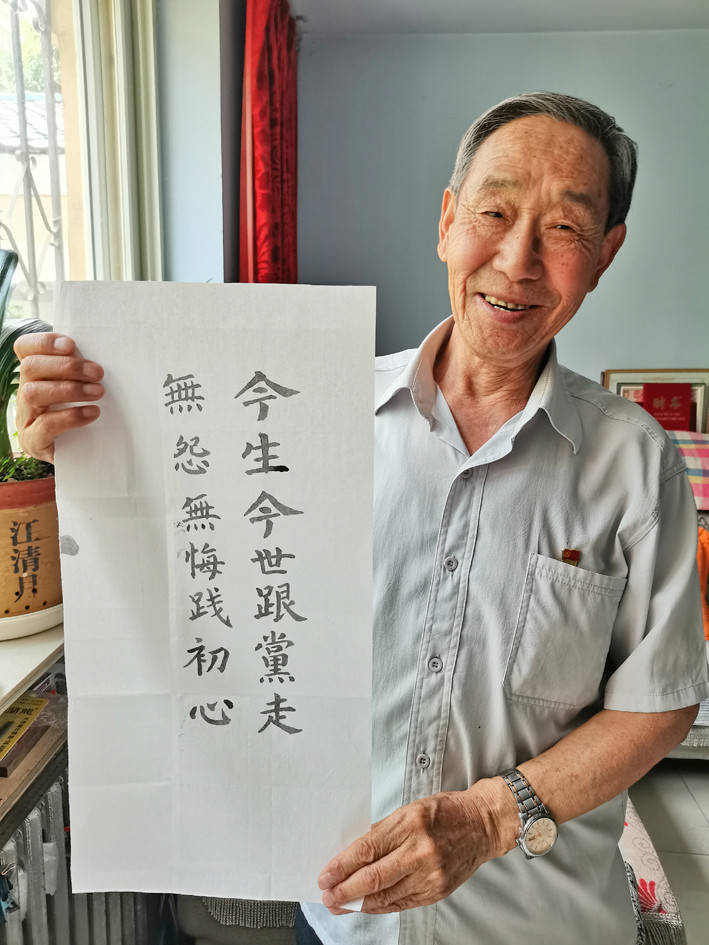

孙彦民通过创作书法作品表达对党的感恩之情。

安徽省阜阳县大田区华佗乡徐寨村马富庄,这是孙彦民的老家,因为穷远近闻名。“那一年,如果不是共产党土改工作组到村上访贫问户,我们全家三口全部要饿死、冻死。”孙彦民说,祖上给地主家当长工,无房无地,到了父亲这一辈,一路要饭到马富庄,全家搭了草棚,靠乞讨生活。“那年冬天下大雪,半尺腰深,天寒地冻,好几天不能出去要饭吃。家里既没吃的,也没有柴火烧,又冷又饿。”

正当全家在死亡线上挣扎的时候,土改工作队来了,给他们送来了粮食和柴火,并很快解决了两间半住房,一人分了两亩三分地,全家共分到六亩九分地。母亲被选为村妇联主任,这让全家人感觉当家做了主人。

1952年,孙彦民开始上学读书。1962年初中毕业后,他在生产队当了会计。

1964年,村里来了征兵工作小组征兵,这触动了19岁的孙彦民。“我一心想当兵,因为在我快要饿死的时候,土改工作组救了我们全家人的命,那些队员全部穿军装,给我留下了深刻印象,我期盼成为他们那样的人。”孙彦民是家中独子,按照政策,他不能入伍。孙彦民不达目的不罢休,“来征兵的人是四川人,听不懂我们本地方言,工作开展起来比较吃力,我就跟着他们当翻译,解决了军地双方的沟通难题。工作时间长了,工作队认为我工作认真负责、吃苦耐劳,愿意吸收我参军。我如愿以偿入伍,编入沈阳军区工程兵132团。”

1964年冬天,孙彦民随部队开拔到黑龙江省海伦市一个叫王歪嘴子的地方开荒种地。

那个时候的北大荒,条件很艰苦,尤其是冬季,寒风凛冽,这对于从小在淮河边长大的孙彦民来说是一个严峻考验,因为全连只有4个人是南方人,其他全部是东北人。

“有时候,站一个小时的岗,靴子冻僵了,必须用炉火烤大半个小时才能脱下来。”孙彦民说,除了与严寒作斗争,最难熬的是饥饿,那个时候一个人一天的配给是一斤半粮食,根本不够吃。

条件再艰苦,每人二三十亩的生产任务不能耽误。到了开春,耕种就开始了,主要种小麦和大豆。

“没有机械化,全部靠人工。我是南方人,不会种北方的地,好在黑土地好耕作,在战友们的指导下,我很快学会了。”孙彦民说,军人以服从命令为天职,那个时候遇到再大的困难都会想方设法去克服,最终要完成任务。

第二年冬天,部队到延边图们江地区休整几个月,随后开拔到大西北修筑战斗工事。1966年4月,孙彦民加入党组织,成为一名光荣的共产党员。

一下从东北到西北高海拔地区,不仅身体不适应,食物也不适应。“米饭煮不烂,馒头蒸不熟。”面对这个实际问题,如何去解决,作为支部委员的孙彦民主动报名当炊事员,解决这个问题。

临危受命,必须要尽快解决“饭煮不熟”的问题,可是当时煤的供应每天是限量的。这可怎么办,孙彦民一下急出火来,出现了牙疼、眼睛干涩看不清东西的症状。“后来经过仔细琢磨,终于找到了解决的办法:米用开水下锅,馒头多蒸半个小时。”孙彦民这个炊事员当得很出色,全连战士吃上了熟米饭、熟馒头。后来,他还当过饲养员、文书、通信兵,不论在哪个岗位,他都坚决服从,顺利完成任务。

1969年6月,孙彦民来到中国人民解放军宁夏军区吴忠县中队工作。1972年底,转业到地方工作,先后到二轻工业局、搪瓷厂、木器厂工作,最后在吴忠造纸厂退休。

孙彦民退休不退岗,如今77岁的他,担任金花园社区第三网格党支部书记,大力弘扬“忠诚敬业、关爱后代、务实创新、无私奉献”的“五老”精神,为辖区广大青少年素质提升发挥了积极作用。每年他都认领辖区困难儿童的微心愿,帮助孩子们购买书包、书本等学习用具,鼓励孩子们努力学习;2020年,新冠疫情防控期间,他主动向社区捐赠5000元,用以帮助失业群众。社区里的孩子们都亲切的喊他“孙爷爷”,每周孙彦民都到社区孩子中间,给孩子们讲革命故事。

“今生今世跟党走、无怨无悔践初心。”回顾自己的经历,孙彦民干脆利落地说出自己的心声。

张广升:“老山骆驼”

接到要参加吴忠市利通区庆祝建党100周年庆祝大会的通知,张广升抑制不住激动的心情,一边整理戎装和二等功奖章,一边回顾自己参军打仗的峥嵘岁月。“我是一名向一线阵地背送战斗物资的军工战士,一名战争的幸存者,也是一个亲历者。”6月29日,张广升在家中向记者徐徐道来。

张广升睹物思人,怀念他的战友。

1983年10月,18岁的张广升响应国家号召应征入伍,在部队学会了汽车驾驶技术。1985年12月20日,他以一名汽车驾驶员的身份随部队开拔老山前线。

“12月25日,部队到达了云南省文山州平坝镇,就地展开了紧张的临战训练。”张广升记得刚到前线的日子,他说,“在没有上阵地前,我收到了我的母校吴忠第三中学发来的聘书,聘任我担任校外辅导员,还有很多慰问信,这大大增强了我保家卫国、杀敌立功的信心和决心。当时,我写好了请战书,找连长申请出战。”

张广升如愿到了战斗班5班,任务是运送物资。

“我们连担任九连146阵地和169阵地的战斗物资保障任务,向阵地上背送子弹、手榴弹和罐头、压缩饼干、水,还有搭建猫耳洞的工字钢、波纹钢、蛇皮袋,抬送伤员和烈士。”张广升说,起初他并不认为自己任务多么光荣艰巨,慢慢地他改变了自己的看法,“通往阵地的小道宽不到一米,山高坡陡,泥泞路滑,崎岖难行,一不小心就会掉进沟壕里摔死、摔伤,而且小道边有地雷,走错半步就会踩到地雷,炸伤自己,甚至牺牲,我们的排长周富贵就被地雷炸断左腿,最后截肢。还有两段百米生死线,敌人发现我们就用机枪和炮弹追着我们打,我们需要冒着敌人的炮火向一线背送物资,一趟路程往返约9公里。”

虽然气候炎热,但是战士们很吃苦。张广升体能好,能吃苦,每次上阵,他总要抢着多背。“最多的时候我背过138斤重的物资,那靠的是精神的力量。”张广升讲述了自己受伤的那次经历,“1986年7月,班里的3名战士拉肚子,发高烧,可是作战任务已经下发,原本7个人的任务,需要我们4个人去完成,每次必须多背一些物资才能完成任务。一次我背着90斤重的3箱罐头,在通过百米生死线时,被敌军发现后用炮弹进行追击。因为我负荷重,所以跑不快,罐头被弹片炸烂,从我的身上全部滚了下来,我的左后背受了伤。到了阵地,战友们抱着我就哭,他们以为我牺牲了。那次是3箱罐头挡住了弹片,救了我的命。”

“有一天,我背着3箱手榴弹,在一段陡坡处不慎滑倒,为了防止箱子不被碰撞引起爆炸,我紧护着弹药箱,滚下了4米深的沟底,直到弹药送到阵地,我才发现右手筋骨被砸断。”张广升的右手无名指和小拇指至今活动不灵活。

在部队,军工除了运送物资,还有一项使命就是运送伤员。

第一次运送伤员的经历,张广升至今记忆犹新,他忘不了那个新兵,明明自己受了重伤,可还是希望先救受伤的班长。张广升说:“1986年5月,我们接到任务,到146阵地抬伤员,我们一路小跑到了阵地,将一位躺在地上、昏迷不醒的战士抬了下去。翻过两个山坡后,到了一片开阔地时,也就是百米生死线,那位战士突然从昏迷中醒来,他说:‘班长,班长,这是哪里?’旁边的一位战士告诉他,我们把他从阵地上抬下来了,那位战士听到后,硬要我们把他放下,回去抬他的班长。等我们顺利通过封锁线后,他自己从担架上滚了下来,一定要让我们去接他的班长,我们把他放到了一个比较安全的地方,在他身上盖了几个蛇皮袋,放了两个手榴弹,就上去接他的班长了。”

等张广升再回来的时候,那个伤员已经牺牲了。张广升说:“他把一只手放在了胸前,手里紧握着一把小草,他手上抓的那把草,就是阵地上的一种兰花,后来,我们叫它老山兰。”

虽然受过两次伤,可是张广升轻伤不下火线,继续参加战斗,至1987年6月,在一年多的作战中,他平均每天背送战斗物资近120斤,一年约43000多斤,抬送伤员、烈士17人次,在全连的背送任务中,排名第一,荣立二等功一次,被部队授予“战地模范军工”,被战士们称为“老山骆驼”。

潘保权:“山里娃”的追求

6月23日,潘保权党龄刚好50年。得到“光荣在党50年”纪念章,他觉得这份纪念章是一份光荣,也是一份责任。6月30日,潘保权说:“我是扭着秧歌迎解放,童年步入新中国,得到了读书机会,成为一名人民教师,我感谢党和国家给予我的一切。我将倍加珍惜,永远感党恩、跟党走,始终保持老骥伏枥、老当益壮的健康心态和进取精神,继续为党的事业发光发热。”

潘保权向记者讲述自己的风雨人生。

1941年,潘保权出生在陕北一个小山村,因为家里穷,吃不饱饭,很小的时候,父母将自己和六弟送给了家境比较好的人家。养父母在陕北安边堡开裁缝铺,他们是富有正义感的人。

“当时,马匪要求养父做军服,养父为了躲避不做,不敢回家。一天,几个马匪骑兵找到我家,把瘦弱、有病的养母推倒在地,从土窖里搜出缝纫机绝尘而去。”潘保权说,之后不久,养母病故,养父为了谋生把他带到宁夏吴忠当匠人。

在吴忠,潘保权亲眼见证了吴忠的解放。“我听到了隆隆的炮声,目睹了马匪军的狼狈逃窜,解放军把缴获的缝纫机送到了我家,养父的裁缝铺又开了起来。”解放了,家里有了生计,潘保权有了读书上学的机会。

上世纪60年代初,潘保权享受国家助学金读完中师范,后在师范附属小学(吴忠市朝阳小学前身)工作。1968年,调入国营巴浪湖农场职工子弟学校,第二年调离教师岗位开始到农场工作。

潘保权是首批申请到农业生产队劳动锻炼的积极分子。新婚没几天,他便加入到修渠的队伍,渠虽然不长,却可以解决农场五队和邻近关马湖劳改农场、马家湖的几千亩农田的灌溉问题。潘保权个头不高,身体比较单薄,抡锹没劲,只能背着背篼往一米多高的垫土基上运泥土。“工人上土时,一锹泥块就能把我压得坐在地上,大家都很照顾我,只给我上半背篼土。大热天,衣服穿薄了背篼绳子往肉里勒,穿厚了又捂得大汗淋漓,连日的苦和累,大约十天下来,整个人又黑又瘦,肩膀红肿,但我都能咬牙硬挺。”

1971年6月23日,潘保权加入了党组织。这一年,他被调任到巴浪湖农场政治处当宣传干事。1975年,吴忠县水利基建会战中,潘保权发挥特长,带领宣传组用广播、小报等形式开展宣传鼓动活动。“由于炎热上火,我的额头长出粉刺疮,医生给我贴上药棉,我又坚持工作。一次在水泥砌护的斜坡上刷写标语,我不慎滑倒,手里端着的装有生石灰水的碗摔破了,石灰水一下进了眼睛,经冲洗处理后,我忍着痛照样干。尽管工作忙,但我觉得和工人睡在一起,吃在一起,干在一起,充实、痛快。”潘保权说,工地上工人火热的工作热情和昂扬斗志深深感染、教育了他。

潘保权一干就是30年,2001年,他退休回到吴忠,现在住在利通区金星镇金花园社区A区。“现在我住房享受到了政府民居计划工程优惠,老伴的慢性糖尿病可以享受报销。去年,儿媳妇患重病申请了大病救助。”潘保权说,现在老百姓的生活越来越好,都是党的政策好。

潘保权感党恩,时刻想回报。去年疫情发生后,他积极投入到志愿者队伍中,在金花园A区南门口志愿服务了两个月。

2020年,习近平总书记到金花园社区视察,潘保权有感而发,创作了歌曲《总书记来到咱社区》表达自己的心情,“金花园里六月风光丽,总书记来到咱们社区,居民群众齐欢笑呀,好像那金花撒满地;总书记呀关心咱,问寒问暖拉家常,社区的情况都问遍,亲切的话语暖心田;总书记来到咱社区,谆谆的教导似春雨,叮嘱各民族团结紧呐,像石榴籽不分离;总书记讲话指航向,说得咱心里亮堂堂,脱贫致富大步迈呀,追梦的豪情高万丈”。如今,这首歌已经在利通区广为传唱。(记者 马淑玲 丁保洪)